HOME > 緑化技術情報 > 緑化樹木の樹勢回復技術ー診断編 > Page4

緑化樹木の樹勢回復技術(診断編)

病虫害診断

病気は罹る器官により大きく4つに分けられます。

樹木の害虫

- 葉の病気(葉枯性病害)

- 枝・幹の病気(胴・枝枯性病害)

- 根の病気(土壌病害)

- 立木の材の腐朽(腐朽病害)

枝や幹にはどんな病気が発生するのでしょうか。小枝が異常に枝分かれして巣のようになったり、枝や幹にコブができたり、組織が壊死して枯れたりします。

地際や根に発生する主な病気をみると、地際や根が腐って枯れたり、コブができて次第に衰弱したり、菌糸がまとわりついて、衰弱したりする病気などがあります。

害虫は口器、つまり口の構造によって大きく4つに区分することができます。

樹木の病気

- 吸汁性害虫 注射針のような口で樹木の樹液を吸う

- 食葉性害虫 歯で樹木をかじる

- 穿孔性害虫 樹木の中に食い込んで内部をトンネル状に食い荒らす

- マツノザイセンチュウ 樹木の仮導管に侵入して詰まらせたり、樹脂細胞を破壊することにより、マツを枯らす

病気や害虫のタイプを見きわめ、適切な防除を行いましょう。

これら病虫害診断の詳細は、DVD「緑化樹木の防除技術−病害編・虫害編」を参照してください。

腐朽病害

生きている樹木の繊維が、菌類により分解され強度を失うものに腐朽病害があります。これは、微生物の生産する酵素により、木材を構成するセルロース、ヘミセルロースやリグニンが分解されて起こります。

腐朽病害はその菌類のタイプにより白色腐朽と褐色腐朽に区分されます。白色腐朽はカワラタケなど広葉樹に、褐色腐朽はオオウズラタケなど針葉樹に発生しやすい菌類です。

白色腐朽材(シマサルノコシカケ)

褐色腐朽材(カイメンタケ)

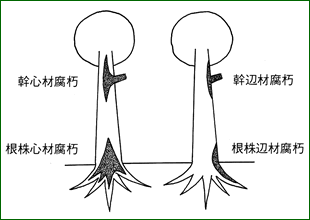

樹木の腐朽は、場所により心材腐朽と辺材腐朽に分けられます。針葉樹、広葉樹とも一般に心材腐朽の被害が多く出ます。

これまで説明した各項目の被害程度は、「0:なし」から「4:激害」までの5段階で評価します。

被害程度の区分

なし : 0

軽い : 1

中程度 : 2

著しい : 3

激 害 : 4

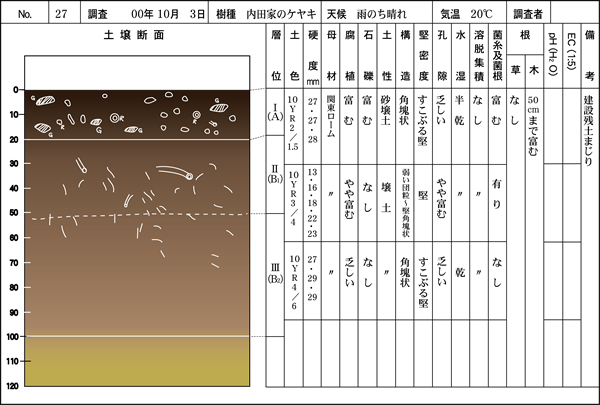

土壌調査

土壌調査は、土壌の物理性や化学性、あるいは根系の状態を把握して、樹木の衰退原因を考察するために役立てます。

穴掘り

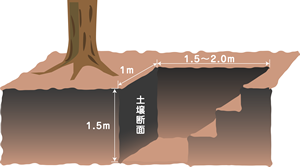

土壌調査は、吸収根の状態が観察できそうな場所を選びます。

土壌調査用の断面は幅1m×深さ1m以上に設定します。断面を正面から観察できるよう1.5〜2m程度のスペースをとって穴を掘ります。断面の反対側は作業しやすいように、階段状に掘っておきます。

断面のスケッチ

断面を、色、根の分布、あるいはシャベルの先や親指でつついた時の抵抗などから、いくつかの層に分けます。各層の境界が明瞭な場合は実線で、不明瞭な場合は点線で記入します。

次に、層の境界、石や礫、根などの位置を確認しながら詳細にスケッチします。断面の上部と左側に置いた折尺を座標軸にして記入します。太い根は、ノギスで測って直径を記入します。